相關連結:關渡美術館 感性生產

訪談錄(整理:曾韻潔、蔡長璜)

Q: 談談你這次「閱讀.運動」創作概念。

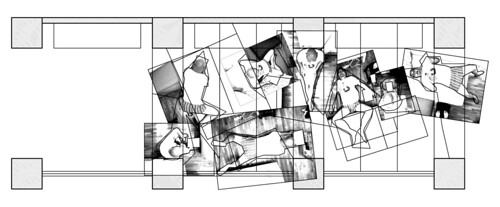

A: 我想像自己閱讀的樣子,自己閱讀時候的姿勢。因此我拍了一些照片,比如躺在彈簧床上看書,或是腳胯在沙發上、躺在地上看漫畫的日常生活,像是家庭中的日常生活的再現。建築學院裡有關 EBstudy(Environment Behavior Study)的討論;環境給予使用者某些線索,而這線索可能會導致行為的改變,甚至成為新的使用習慣。人跟環境的關係應該是互相改變的,比如習慣影響環境,那就是空間被改變,但對一般人而言沒有足夠能力去改變空間時,環境就決定了空間。六七〇年代建築師們的思維如此,他們總認為環境可以宰制人。這件作品的發想,就是先把作者自身的經驗抽象,轉化成地上的線條和物件高度以後,變成某些空間中的暗示。

在材質方面,瓦楞紙是很容易造型的材質。選擇它有個意外的發現;切完之後,發現它很像建築的等高線。本來一開始有想過使用柔軟的材質,有點像填充玩具,但填充玩具很容易變形;沒有筆直的線條,暗示也就不這麼明顯。

在為作品命名時也和策展人做過討論,為什麼叫「閱讀.運動」?到底時提倡閱讀的運動,還是在講說那個 behavior 本身是個運動,是說「閱讀.運動」,或者「運動.閱讀」。

Q: 這個空間實際被觀眾使用後,有什麼新的發現或想法?

A: 會期待人去跳脫原本給出的既定線條,發展出自己的使用方式;瓦楞紙切割出的線條是我個人經驗,但對於身高150公分的人,我的經驗很明顯的就是不合他用。抽象後的線條有些延伸,那些延伸我也故意讓它在高層上有些錯落,讓使用者在一堆混亂的線條中找到適合自己身體尺度的姿勢。

後來用瓦楞紙有些意外的效果,瓦楞紙比較脆弱很容易凹陷。最明顯就是走道,給我的啟發就是:這些使用過的痕跡可以很清晰的記錄人們的使用;像是一種記錄軌跡。它並不是去測試適合什麼樣的身高,姑且當做一種遊戲,讓人們可以用自己的方式來詮釋它。

Q: 談談你過去的作品所關心的議題。

A: 之前在宜蘭做一件很像「來去鄉下住一晚」的作品。我在露營區搭了一個透明的帳棚;帳棚搭在溪水旁,在帳棚裡可以聽到溪水的聲音,因為沒什麼光害,晚上抬頭可以還看到星空,帳棚裡有行動電源和無線網路的配備;就像那個日本綜藝節目,住完一晚之後必須給予收容他的人一些回饋。我邀請來住過的部落客提供回饋:在我架設的部落格上為這個經驗寫文章。如果有30-40的人共同在部落格上編輯一個網頁,會發現有重複的事情被書寫,這些書寫的總和將會是地點的集體經驗。

因為以前的學習背景,我一直做一些和社區有關的工作。最近帶著學生做「淡水有貓」這個行動的紀錄片,淡水很多街貓,有河book的老闆娘很喜歡貓就會在屋頂定時餵他們,幫他們做TNR(誘捕、絕育和釋放)。記錄這些事情的過程呈現了許多公共衛生制度的面貌,對環境中動物的不周。前幾天課堂上的學生問:「這是小眾做的事,我們為什麼要去追蹤?」對教學而言,可以透過這個例子去扭轉他們對這件事情的思維,讓他們看見空間中對於某個主體的歧視和意識型態,而這些意識型態可能是制度造成的。

Q: 對於藝術介入社會,你對於藝術家扮演的角色有什麼想法?

A: 比如說幫「淡水有貓」側寫只是提出某些處境,至於真正要有什麼行動,記錄只會是個起點。作品當然要提出批判,但真正的改變來自於藝術家如何組織更多其他人。當藝術沒辦法提出有效解決方案時,介入社會的藝術很快就被消費掉了。「藝術介入空間」可能就是藝術家因為對於空間的敏感度提出批判,然而更關鍵的是要出面組織;所謂組織是結合更多其他專業,藝術家並沒有辦法透過一個人的力量對體制有多大的改變。藝術家要提出想像,透過作品來論述,再和一堆人一起找到可能的解決方案。藝術家的專業不再此,但「處境」是藝術家可以處理的,至於能說明多少,端看藝術家對於事件的了解,然後透過作品讓觀眾看到藝術家所看到的事情。藝術家的職能在這裡變得相當重要:一但他沒有把事情講清楚,觀眾對議題的了解會是偏差的,而且事件作為一種改變的起點也會因此模糊焦點。

現在從事形式創作的藝術家,我習慣把他們分左邊和右邊。在一個班級裡會走向極右的藝術家,就是為資本服務或是純粹形式的學生畢竟是少數,其他的人要討生活就必須往人群裡走;往左邊走的創作就不會是呢喃或自溺,然而我們訓練出來的藝術家卻很容易流於呢喃。但形式要有力道就必須脫離自溺,藝術家還是透過作品跟觀眾說話,讓人理解某些事情。

Q: 從你以建築的學術養成背景來談談關於社區營造和公共藝術的想法。

A: 我的博士論文研究的是「公共藝術作為都市設計以外的補足」。建築師的腦袋沒辦法滿足這個世界;以前的年代,建築師曾經以為自己是神;他們負責設計城市、設計房子,透過這些形式,他們把自己的想像加諸在使用者身上,但其實這樣的操作讓建築師變得很霸道,現代主義美學掛帥讓整個城市陷入建築師個體的狂妄想像。

社區總體營造以後,這些事情在台灣開始有了改變。我們想像民眾透過參與重新拿回空間的主導權,然而這樣的操作機制因為公部門與學界的介入,也到了要檢討的時候。新類型公共藝術透過形式和民眾進行對話,或是和民眾一起創造形式,或許在建築師們粗暴的介入空間之後,透過藝術的公共性讓這個城市有點柔和人性的一面。

以前常常覺得「把雕塑物放在公共空間作為公共藝術,附近的人會因為作品的薰陶得到整體精神性的提升」這樣的說法是不是太神話? 但如果是民眾在工作坊裡參與製作,或是藝術家針對某個空間中的現象做出集體潛意識的陳述(尤其是針對現代主義建築師匱乏想像下的補足),作品所宣告的文本能有普遍性的理解,那麼介入是更加深植人心而有效的。藝術性來自作品的對話機制,透過作品告訴眾人些什麼,那些物件或形式的內容若是共同生產出來的----即使是形式非常簡陋。把這些創作和觀點同時灑在都市空間中,好像繪製或是觀看一張地圖一樣;我們凝視着每一個小地方發生的小故事、共同分享一些小小的觸覺,但也同時看到社區或是空間的整體性。

或許這是這個學院很迫切需要給予學生的訓練,即便是對話性、新類型公共藝術等等都是;這是新一代藝術家的技藝,或許有些老師不這麼覺得,但對於形式最細緻的雕琢是藝術家的終身職業。議題可以不同,像作家朱天心也關心流浪動物,而她也是透過文筆作為對抗現代性的武器。我們的武器就是藝術形式,在藝術學院裡以藝術作為手段對我來說是這麼理所當然,我們必須透過強而有力的作品形式來回應身處的空間。